喫茶 竹の熊

阿蘇山の裾野に位置し、古来より湯処としても親しまれてきた熊本県・南小国町。阿蘇山周辺は数多くの水源があることでも知られ、町の東端にある瀬の本高原は、熊本・大分・福岡・佐賀の四県にまたがる九州一の河川である筑後川の源流域である。自然に囲まれたのどかな南小国の町には、美しい水源から湧き出た清らかな水が人々の暮らしの間を流れている。

敷地は里山に囲まれ、目前には田園が広がる自然豊かな場所であった。田へ水を引くための細い水路が敷地四方に在り、透き通った湧水が流れていた。その水路を上流に辿ると簡易的な堰があり、そこで水流や水量を調整でき、豊富な水量を敷地へ運ぶことができると知った。それは、この地のポテンシャルを強く感じ、水を中心とした建築を考えるきっかけとなった。

また、建主はこの町の主要な産業である林業を生業としている。小国杉が生い茂る山々に囲まれた敷地には、向かいの製材所から杉の香りも漂ってくる。この地と建主にとって密接な繋がりがある小国杉を、余すことなく多様な形で表現したいと思った。

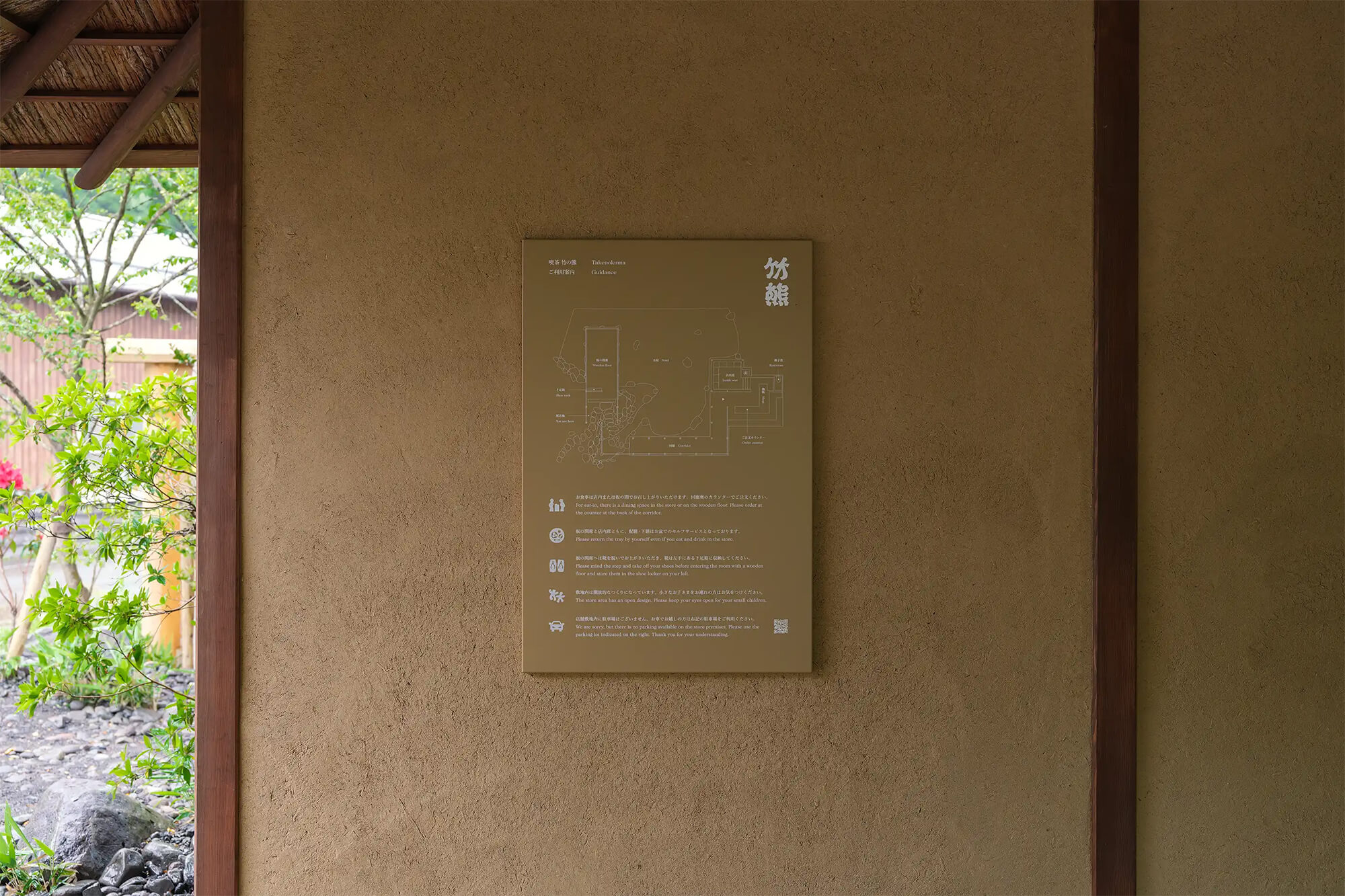

地元民と観光客が混在する建築空間になることを想い描き、地元民には気軽な寛ぎを、観光客にはこの地の本質的な体感を提供したく、”外の建築”を主軸に空間を構成することにした。私にとっての”外の建築”とは”屋根の建築”を意味し、つまりは建築の原点とも言えるだろう。如何に美しい木架構の屋根を架けるか、そんな建築の原点を日本の原風景が残るこの地で熟考できたことは貴重な経験となった。

これら思想を基に派生した、板の間と回廊、喫茶室が水庭を取り囲むという今回の空間構成は、この地だからこそ生まれたものだと改めて思う。水庭越しに広がる田で育ったお米を食す来訪者の姿も自然と脳裏に浮かんだ。敷地に元々あった高低差を利用し様々なレベルの床を設けており、板の間では水庭に浮いたかのように、回廊では水庭の水際を歩くかのように、喫茶室では水庭に潜り込んだかのように、水庭に対する異なる感覚を愉しむことができる。また水庭を囲む空間には、水面で反射した光の揺らめきが移ろいながら届けられる。室内に照明が設けられていないこの建築にとって、その存在は大きい。

なにより、この建築の殆どは地元の職人の手によって実現したということが最も素晴らしいことだと思っている。そのような建築は、神社のように地域の人々の手によって護られ、生活の営みと共に循環していくだろう。地域と深い由来のある「竹の熊」と命名されたこの建築は、隅々に南小国らしさが現れ、町の誇りとしていつまでもこの地に相応しくあり続けることを願っている。

写真 : 藤井浩司

写真 : 藤井浩司***

写真 : 穴見春樹・長尾周平

写真 : 穴見春樹・長尾周平映像 : 穴見春樹

【喫茶 竹の熊】

設計 : SHIMOKAWA

クリエイティブディレクション : 長尾美術 / 長尾周平

構造 : Atelier 742 / 高嶋謙一郎

照明 : 無照 / 山川幸祐

造園 : 西海園芸 / 山口陽介

所在地 : 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場2041

計画種別 : 新築

用途 : 喫茶店

主体構造 : 木造軸組工法

規模 : 地上1階

敷地面積 : 516.71㎡

建築面積 : 164.74㎡

延床面積 : 86.32㎡

設計期間 : 2021年9月~2022年3月

工事期間 : 2022年4月~2023年4月

掲載誌

『Casa BRUTUS』No.292 2024年8月号 (マガジンハウス)

『コンフォルト』No.196 / (建築資料研究社)

『庭』No.254 / (建築資料研究社)

『Pen』No.545 2023年10月号「デザインと手仕事」/ P.48~51 (CCCメディアハウス)

『商店建築』2023年10月号/ P.80~86 (商店建築社)

『Discover Japan』2023年9月号 / P20~27. (ディスカバー・ジャパン)

『Casa BRUTUS』No.280 2023年8月号 / P.15 (マガジンハウス)

『新建築』2023年7月号 / P.82~89 (新建築社)